タマムシ大学ポケモンジャーナル2022

ピカチュウは最もよく知られたポケモンの一つであるが、その鳴き声は地域や時代により異なる。その進化を生み出した淘汰圧は、人とのコミュニケーションの必要性である。ピチューやライチュウに比べ人との接触機会の多いピカチュウは種間コミュニケーションに使われる電気を空気振動に変換し、それを細かに調節する声帯を持ち合わせていると考える。それは一部の両生類の幼生の側線1の様に、ピカチュウで獲得されたのちにライチュウで再び失われる形質であるとの結論に至った。今後の課題は発生や解剖、生態シミュレーションなどの側面からこれらを観察してこの仮説を論証することである。

1魚類や両生類などの体側にある感覚器官。両生類の成体では側線器は通常退化する。

要約

本研究はねずみポケモン属(Electrats)のピカチュウ(E.Pikachulis)の鳴き声の発達について同属のピチュー(E.Pichulis)、ライチュウ(E.Raichulis)との比較により考察した。結果、「ピカチュウの音声コミュニケーション力はライチュウ進化時の電気コミュニケーションの大幅な発達により不要となること」、「カロス地方由来の個体が人との関わりという環境圧力下において音声コミュニケーション力を発達させ、それが人為的拡散によりカントーその他地方に広まったということ」などを史実やオーキド・ユキナリ氏(IPLM-マサラタウンポケモン研究独立拠点)やウツギ氏(PEL-ポケモン進化学研究所)らの先行研究を元に予想した。

序論

ねずみポケモン「ピカチュウ」の鳴き声が時代や地方により異なる理由について先行研究や「███生物」(ハツデン – ギョなど)との比較、これまでの史実に基づき予想した。

まず、ピカチュウを含むねずみポケモン属(Electrats)三種との比較において「発声機能がピカチュウで最大の発達を示し、ライチュウにおいては退化傾向にあること」の原因を「ピカチュウの他同属種と比較しての対人コミュニケ―ション頻度」であると考えた。明確なデータ資料が見当たらないことは致命的だが、「ピチューは**年前にジョウト地方のウツギ博士が発見するまで学術的記録がないこと」や「ライチュウになるには雷の石がマストなこと」などから2種はその絶対数に比する伴侶ポケモン数が著しく少ないことは充分に予想され、それは対人コミュニケーションの頻度が少ないことに等しい。それに比べ、ピカチュウは人気でトキワの森をはじめ出現頻度も比較的高く、捕獲により人間生活環境下におかれる個体の絶対数が圧倒的に多い。そのため、人との生活の中での環境圧力により何らかの遺伝子変異やエピジェネティック変異等で音声コミュニケーションに長けたピカチュウが出現し、淘汰圧によって形質が多くの個体に受け継がれた可能性は十分にある。

また、その変異の起源は恐らくカロス地方であり、近年の調査および分析により直近**年以内でのみその変異が見られることが明らかになった。███生物ではこのような進化に少なくとも数十万年かかるが、こちらは育て屋で数十分で世代交代が可能であるため不可能な話ではない。かつてのシンオウ地方(=ヒスイ地方)でそれが見られないのは100〜150年前という「歴史的背景」が関連していると考えられる。当時のピカチュウはまだ「まじゅう」と呼ばれ、ヒスイ地方の人々は電気を使わないいわゆる「農村的生活」をしていたため人為的環境下に置かれる機会が少なかったためであると考えられる。

検討~「███生物」との比較~

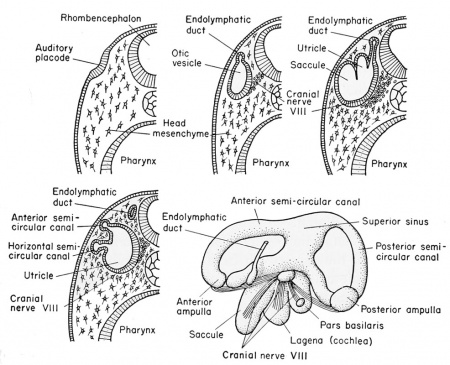

███生物では、ねずみポケモン属の聴覚⇔電気コミュニケーションの関係に似た例として「側線と聴覚器の関係」が挙げられる。側線は魚類や両生類、水生爬虫類などの体側に見られる感覚器官で、水圧、水流、電場の変化などを感知する。それは哺乳類の内耳に見られる「コルチ器」と相同器官であると考えられ、「聴覚器」の起源である可能性を示す。一部両生類では「幼生のみに見られる場合」があり、これは発生過程の一時期においてのみ見られるという点で「ピカチュウのみに卓越した発声機能が備わること」と形式が酷似する。しかし、側線はいずれにおいても受容器であるためその刺激が効果器にどのようにして伝わるかを考えなければならない。

ところで███生物のコイ科(ウナギ、コイ、フナ)などが属する骨鰾上目の仲間ではウェーバー器官という器官が脊椎最前部4対で構成され、聴覚器の役割をしている。それは鰾2に連絡し、鰾が収縮することで音を発する種も存在する。ピカチュウの発声もこれに準ずる仕組みにより行われている可能性がある。

2うきぶくろ。気体の詰まった袋状の器官。気体で浮力を得るほか、いくつかの補助的な機能を持つ。

結論

ネズミ属ポケモンでは音受容と電気受容は同じ器官で行われ、発声器は███生物の魚類・骨鰾上目の鰾のような形式でそれに接続している。受容器への刺激が脳を介さず直接効果器への刺激となったと考えられる。その進化は、高度な音声言語を用いるヒト様生物との共同生活による環境圧力によるものと考えられる。

今後の展開

その神経機構の詳細は今のところ不明であるため今後の研究課題とする。またピカチュウで著しく複雑な発声を行うのは人間との共同生活によるものであると考えられる。

昨年オーキド・ユキナリ氏により、マサラ語(西カントー地方語族)である「Satoshi」を模倣したと思われる「Pi-Ka-Pi」という鳴き声を放ったという事実が示されており、他地方のナナカマド博士(PRCSシンオウ地方ポケモン研究センター)やナリヤ・オーキド博士(NAPE-L 新アローラ地方ポケモン教育推進拠点所属研究所)からも同様の例が相次いでいる。これはピカチュウが多言語に適応可能であることを示しており、Foxp2遺伝子を中心に他同属種ポケモン、他属ポケモンとの遺伝的相違を比較・検討していく予定である。